梳き櫛(透き櫛・寿喜櫛は当て字)

更新日:2010年02月26日

髪の垢、フケをとるなど、髪の汚れやホコリをとりのぞいて梳くのに用いる。いわば頭髪をクリーニングするための櫛。 歯の間隔はいずれも0.5mm以下と細かく、毛髪の1本1本を梳く事ができるようになっており、毛髪の表面を一定方向へ美しく整え、毛髪本来のツヤを出す効果がある。戦後、シャンプーの普及と洗髪の習慣化などにより生産量が激減した。櫛のサイズは三寸~四寸二分程度。歯数は一寸あたり29~42本ほどである。

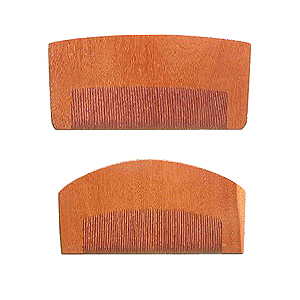

お六両歯

お六両歯は、櫛の中央にシノギと呼ぶ稜線を境に、両側に細かい歯のある櫛である。手で持つ峰の部分が無いため、櫛歯を保護するために鞘をつけている。両歯は寛政から文政にかけて出現した。

(上)黒鞘お六両歯櫛

江戸期

ミネバリ 三寸三分 歯数121

(下)善光寺土産として生産されたお六櫛

三寸三分

(木祖村郷土資料館蔵)

お六片歯

お六櫛は古くは片歯であり、大深(おおふか)型が主流であった。大深型は大額ともいい、歯が短く、峰と小口のカドが角ばった櫛である。

(上)大深角峰お六櫛

川口助一作

ミネバリ 四寸ニ分 歯数121

(下)大深丸峰お六櫛

川口助一作

ミネバリ 四寸 歯数100

(木祖村郷土館蔵)

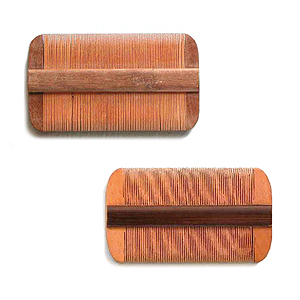

竹唐(たけとう)

細竹を糸で蜜に組んだ竹の梳櫛で、歯数は一寸あたり約29本。中国伝来品であったため「唐櫛」、竹製であることから「竹唐櫛」ともいう。

薮原では嘉永四年頃、おときという女性が竹の唐櫛を作っていた記録があり、明治以降も竹唐櫛職がいたが、多くは女性の手内職であった。

(上)竹唐櫛

鬼歯染竹

三寸 歯数79

(下)赤桟竹唐櫛

鬼歯桟染竹

三寸 歯数79

(木祖村郷土館蔵)

挽唐(ひきとう)

挽唐櫛は、歯の部分に黄楊材などを用いて両歯に挽き、耳を黒檀・桟を山竹などの別素材を貼り付けた櫛である。歯数は一寸あたり約26~30本。 明治初期に、東京(下谷・浅草)に行った薮原の櫛挽職人が、竹唐櫛を見て発案したとされる。

(上)黄楊挽唐櫛櫛

ツゲ(歯)・エンジュ(桟・耳)

三寸ニ分 歯数82

(下)みずめ挽唐櫛櫛

ミズメ(歯)・竹(桟)

三寸一分 歯数69

(木祖村郷土館蔵)

この記事へのお問い合わせ先

木祖村役場 教育委員会 教育振興係

電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344