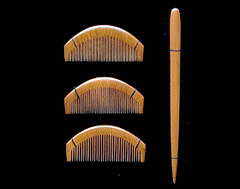

お六櫛の材料

更新日:2024年08月27日

みねばり

科名:カバノキ科

属名:カバノキ属

学名:オノオレカンバ

和名:オノオレカンバ

木曽のお六櫛は主に「みねばり」の木から作られます。かつてみねばりは鳥居峠付近に多くあったことから、藪原がお六櫛の主要生産地となったと言われてきました。その材は堅く、斧が折れるという意味から「斧折樺(学名:オノオレカンバ)」と呼ばれます。一方、みねばりの呼称名は地方名で、山の岩地から「峰に張り出す」ように生育することに由来するともいわれます。

本州の中部から東北にかけた太平洋側にかけて分布し、山地では土壌の浅い尾根や岩角地に大木が生えます。現在は木曽郡内や鳥居峠には見られないが、県内では佐久地方・上下伊那地方に多く分布しています。

藪原では、江戸時代から明治・大正と、上伊那から下伊那にかけて南アルプス山系に入り採取加工した記録が残っています。

水に沈むほど比重があり、過酷な環境に生きるため年に0.2ミリほどしか太くならず、その生長はきわめて遅い。それゆえ、ほかの木には見られないほど密度が高く緻密な組織になります。

みねばりは硬いだけでなく粘りがあり、狂いも出ないことから、お六櫛のような細かい歯の櫛の材としては最適といえます。

いすのき

学名:Distylium racemosum 和名:ゆすのき、ゆしのき、など

「いすのき」(いす:柞)は、主に本州南部から沖縄に分布します。現在、鹿児島県以外の蓄積は少なく、良材は国有林、神社・仏閣などの限られた場所にしか見られなくなっています。年輪が不明瞭な散孔材で、心材は淡い紅褐色ないし紫褐色。時に濃淡の縞が現れることがあります。

日本の木材の内で最も重いとされ、その強度は最も強い材に属します。重硬なため加工はかなり難しいとされますが、耐朽性に優れ割れにくく、肌目は極めて緻密で表面仕上がりは良好です。

主に宮中や大奥に納品される櫛に使われていました。現在でも高級家具、建築内装材(床柱、床板、敷居など)、三味線や琵琶の撥、木刀、そろばんの珠などに利用されています。

日本神話にユツツマグシという神聖な櫛があり、その櫛は「ユツの木」とされ、この名が転化して「いすのき」となったといわれます。古代より皇室では、専らいすの木の櫛を使用しています。

この記事へのお問い合わせ先

木祖村役場 教育委員会 教育振興係

電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344