歯挽き道具

更新日:2024年08月27日

歯型

鋸で櫛の歯を挽きこむ限界の線(筋)をひくための型。

側面が歯の形を印づけるため、両側にほぞを差して突起がつけられている。この突起に櫛木の歯先となる部分を掛けて筋がつけられる。

材料は主に櫛木であるミネバリやツゲなどを使う。

筋付

櫛木に歯形の線をひく道具。

長さ10センチ内外の柄に、角の尖った鉄片を差しこんだもので、刃は主に使い古した金鑢(やすり)が利用される。

歯挽き鋸

櫛木に櫛の歯をつけるには、まず鋸で表側を挽き、次にその裏側を挽きこんで歯挽きが完了する。この表側に初めて歯をつけるための鋸。

歯挽き鋸にはアテガイという脇鋸を添歯として取りつけて使用する。

櫛の歯を挽く際に鋸の歯が湾曲しないように、幅広の鋸歯が使われる。また梳き櫛を作るためにゼンマイを剥き削って極めて薄い歯を自作する。

櫛挽職人の命ともいえる道具である。

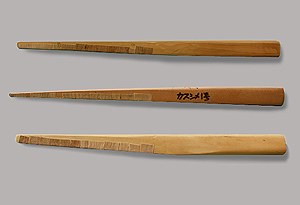

歯通し

櫛の歯と歯の間の、先端を尖らすための道具。

柄の握り部分から先端になるほど細くなる三角棒に、先端から15センチほどにわたって、茹でて開いた木賊を横目に貼ったもの。

解かし櫛では木賊ではなく鮫皮を貼りつけたものもある。

材は主に堅くて粘りのあるカスシメを用いる。

山抜き鋸

表側をハビキノコで歯をつける際、櫛を斜めに挽くため、上面は歯型の筋まで挽けるが裏面に挽き残しの山が残る。この挽き残り部分を歯型の筋まで挽き込む鋸。

下はトメと呼ばれる挽き込み止めの竹がつけられたものである。

耳突き鉋(こそげ鉋を兼ねる)

櫛の四隅を丸くする前に、あらかじめその角を切り落とす鉋。

主にアラシコの刃を良く切れるように研ぎ、一気にグッと突くようにして角を削る。いわば幅広い鑿の役をするものである。

この鉋の刃は櫛の表面の毛羽立ちをとるコソゲカンナとしても利用される。

耳丸め鉋

櫛の四隅角の耳部分を丸く削り仕上げる鉋。

小型の平鉋で、切り角度は約7度と急勾配である。

下は耳丸め台(ミミマルメダイ)で、ツグの上面に取りつける耳丸め専用の台。櫛の歯先をが痛めないように、耳を丸め安く工夫したもので、この丸みを基準にして耳を削る。

この記事へのお問い合わせ先

木祖村役場 教育委員会 教育振興係

電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344