櫛作りの工程

更新日:2024年08月27日

1.削り:櫛木を規定のサイズに整える・筋を付ける

欠けないようにするために櫛木の小口を削り、 あらしこ(荒手工)鉋 で平面部分の下削りをする。

じょうしこ(上手工)鉋 で櫛木(櫛の原型)を仕上げる。

筋つけ

なぜこぼしをして刃先をを仕上げ、櫛木の幅を決める。

一方の角を削り、 引き回し鋸 で寸法を決め、削り仕上げる。

筋付けで櫛の歯の形の線を引く。

2.歯挽き:櫛の歯をつける

左肘を一定の高さに膝に固定し、左手のひとさし指に指皮をはめる。

筋付けの線を目安に、 歯挽き鋸 で歯を1本づつ挽く。

歯挽きは左から右に挽いてゆく。

左人差し指の感覚と鋸を挽くリズムで正確に、等間隔に挽く。

歯挽き鋸は櫛木の平面に対して約20度の角度で挽いてゆくため、裏面は半分までしか挽きこまれていない。

3.歯通し:櫛の歯先を擦りこみ整える

櫛木を45度傾けた状態で固定する。

右手に 歯通し を持ち、一番右の歯から先端部分の 5mm前後を押すようにして擦りこむ。

歯挽きとは反対に、右から左へと歯通しを行い、歯先を尖らせる。

櫛を回転させ、反対側の歯先、そして裏返してそれぞれの歯先と、あわせて4回行う。

歯通しは、その後の山抜き・中抜き鋸の入りをよくする作業であり、完成後の髪の毛の通りが左右される工程である。

4.山抜き:歯元を挽き込む

歯挽きした反対側の挽き残りを筋(筋付けの線)まで引き込む作業。筋付け線で歯元を揃えるように 山抜き鋸 を挽き込む。

櫛を明かりに透かして歯元の挽き残りが揃っているかを確認しながら、不揃いがあれば挽き止めを整える。

歯挽きした表裏の鋸の角度が一致しないときれいに「山が抜けない」(透かして向こうが見えないと、髪の毛がよく通らない)櫛の命とも言える作業である。

5.耳突き・耳丸め:櫛の角を加工する

櫛の角(耳)の部分をおよそ45度の角度に 耳突き鉋 で突き削る。

櫛を耳丸め台にのせ、左手で掴んで固定し、 耳丸め鉋 で角を丸く削ってゆく。

耳を丸める形にはそれぞれに特徴があり、職人同士はこの形で誰が挽いた櫛か一目で判るとされている。

6.磨き:下磨きと艶出し

木賊の木(トクサノキ) と呼ばれる木片を縦に持ち、木賊が貼られた面で、櫛のシノギから歯先へと丹念に磨く(下磨き)。

続いて小口と耳、角の部分を磨き上げる。

下磨きで生じた木の粉を 棕櫚 やブラシで払い落とす(棕櫚かけ)。

ボウズ貝 で櫛の表面を磨き、艶を出す(貝掛け)。

現在はバフに研磨剤を塗り、貝掛け同様の艶を出している

7.油ひき:総仕上げ

少量の椿油を両手のひらに取り、櫛全体に擦り付ける。時間をおいて櫛に油を染み込ませる。これにより櫛歯の通りがさらに良くなり、木肌の色と木目が美しくなる。

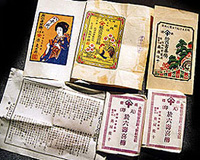

8.鞘差し・包み:完成

両歯の櫛は、一方の歯にサヤ(木鞘)を差し、包装をして、商品としての「お六櫛」が完成する。

現在では布製のカバーや、口上書を添えて丈夫な紙箱などに入れられている。

包装に紙を使っていた頃は、さまざまな意匠をこらした包み紙があった。

(木祖村郷土館蔵)

この記事へのお問い合わせ先

木祖村役場 教育委員会 教育振興係

電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344